iPhoneのApple PayでSuica定期券を利用するためには2つの方法があります。

- 駅券売機やみどりの窓口で作った定期券を取り込む

- Suicaアプリケーションで定期券を作る

順番に見ていきましょう。

概要

駅券売機やみどりの窓口で作った定期券を取り込む

前者は普通のSuicaを取り込むのとほぼ同じ手順でApple Pay(WALLETアプリ)に取り込めばOK。>Apple PayにSuicaカードを取り込む方法などはこちらを参照してください。

違いは、Suica定期券(及びMy Suica)の場合は購入時に入力した生年月日の入力が必要になるということくらいです。

Suicaカードと同様に、Apple Payに取り込んだSuica定期券は使えなくなるのでその点はご注意ください。iPhoneがしょっちゅう電池切れするという人は帰れなくなる可能性もあるので(本体の電源が切れても予備バッテリーで当分は利用可能ですが)。

また、通勤と通学が混在した2区間定期券など特殊なSuica定期券、「ビュー・スイカ」カードの定期券などはApple Payに登録不可です。

Suicaアプリケーションで定期券を作る

Suicaの定期券はWALLETアプリから作ることは出来ません。

JR東日本が出しているApp StoreからSuicaアプリケーションというアプリをインストール&登録をすることで、券売機&みどりの窓口に行かなくてもSuica定期券を作ることが出来るようになります。

手順を見ていきましょう(Suicaアプリケーションをインストール&登録してあることが前提です)。

ここでは事前にSuicaアプリケーションで作っておいたSuicaに定期券機能を加えます(新規発行でも手順は変わりません)。

チケット購入・Suica管理メニューをタップ。この時点ではすでに登録してあるSuicaに「残高」しか表示されていないことにも注目してください。

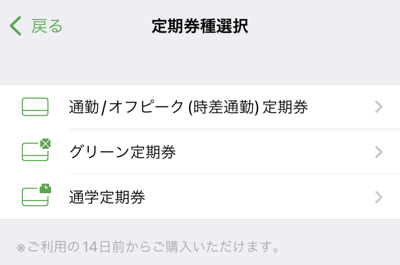

定期券の種類を選択します。

乗車駅と降車駅を設定し、オフピーク定期券にするかなどを選択します。乗車駅はJR東日本圏内のみです。

Suicaアプリケーション内でSuica定期券を購入する際にはクレジットカード・デビットカード・ブランドプリペイドカード、またはApple Pay払い(Apple Payに登録してあるカード払い)の2択です(学生の場合は保護者によるワンタイム決済も可能)。

通常のカード払い(支払い方法選択画面左側)ならApple Payに登録不可のカードでも支払い可能です。また、残高があればブランドプリペイドカード(au PAYプリペイド、dカード プリペイド、ソフトバンクカード、LINE Payプリペイドカードなど)、デビットカードでの支払いも可能です。

これで購入完了です。

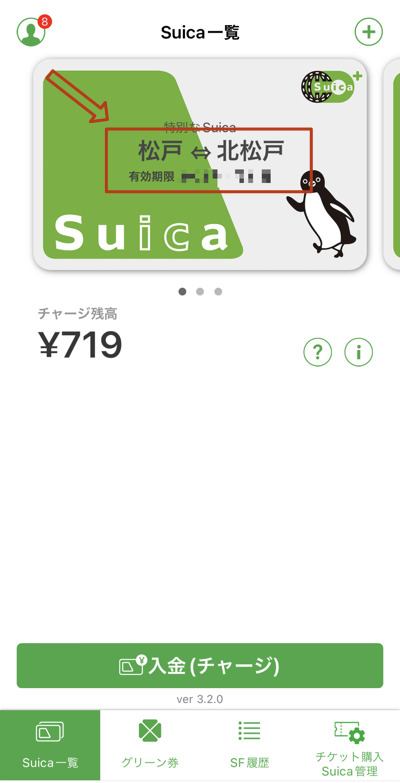

Suicaアプリケーションのトップ画面を見てみると、定期券の区間が表示されていて無事定期券機能が付帯したのが確認できます(テストで購入したので↑の画像とは購入区間が異なるのとSuicaの名称を変更しましたがお気になさらず)。

同時に、自動的にApple Payに登録してあるSuica(同じSuica IDで連動しているもの)にも定期券機能が自動的に反映されています。

これで、Apple Payを使って改札で普通にタッチするだけで定期券機能が使えます。

学生(中学生・高校生・大学生)の方がApple Payで利用する通学定期券を作る方法

学生の方でもApple Payに通学定期券を登録することが可能です。

ただし、中学生、高校生、大学生、専門学校生、大学院生など18歳以上の学生のみになります(13歳以上)。中学生、高校生の方は2023年3月18日からようやくモバイルSuicaで通学定期券を購入することができるようになりました。

JR東日本が出しているSuicaアプリからでも通学定期券は作れます。初めて作る際には以下の手順を踏みます。

- アプリで定期券の予約・通学証明書のアップロード

- 確認(原則当日に確認&結果通知)

- 購入手続き

購入の際にはクレジットカード、デビットカード、ブランドプリペイドカード決済(Visa LINE Payプリペイドなど)が利用可能です。

ワンタイムクレカ決済という保護者などのクレジットカードによる代理決済にも対応しています。支払い画面で親にカード情報を入力してもらいましょう。

学生は近くの緑の窓口で定期券を発行→Suicaアプリへ取り込みもあり

お近くの緑の窓口で学生証を提示して定期券を発行→Apple Payに定期券を取り込みという手順も可能です。

ただし、みどりの窓口は減っているのに加えて、混雑しているときはかなり並ぶのでご注意ください。

Suicaアプリケーションで定期券を作ったときに領収書は発行可能?

通勤に使う場合、Suicaアプリケーションで定期券を作ったら領収書が発行できなかったら経費として落ちなくて困ってしまいます。窓口や券売機だと領収書が出て来るのですが、Suicaアプリケーションで作成すると無理だと思って、Apple PayでSuica定期券を使うことを諦めてしまっている方がいらっしゃるかもしれません。

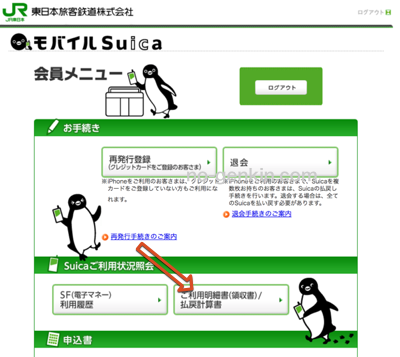

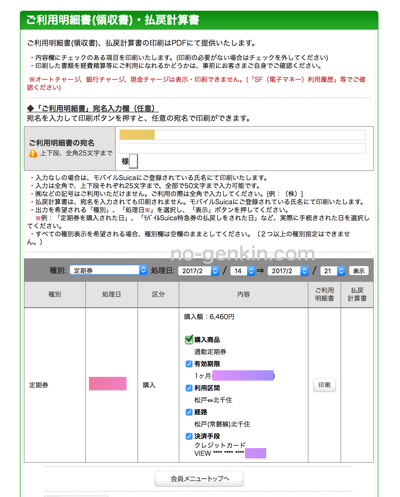

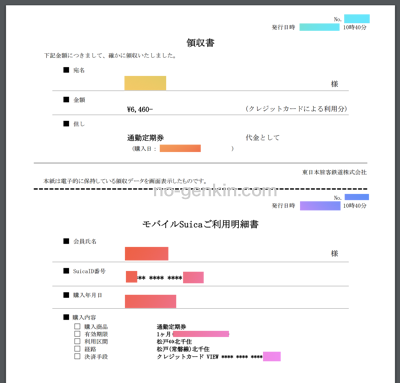

でも大丈夫。Suica会員メニューサイトにログインすれば領収書が印刷できます(これが使えるかどうかは念のため事前に会社に確認してください)。

名前や期間は調整できます。

印刷をクリックするとPDFでダウンロードできます。

オフピーク定期券とは?

オフピーク定期券は定期券としての利用時間帯が限定された通勤定期券です。

Apple PayでSuica定期券を使うときのメリットとデメリット

以上、Apple PayでSuica定期券を作る手順(殆どSuicaアプリケーションですが・・・)を見てきました。

メリットとしては、一度Suicaアプリケーション、モバイルSuicaに登録してしまえば、新規の購入も継続の購入もスマートフォンで簡単に行うことが出来るのでとても楽というのが挙げられます。プライベート用のSuicaを別に管理したい場合でも、Apple Pay&Suicaアプリケーションに複数枚を登録することができます。

デメリットとしては、↑でも少し述べましたが、iPhoneの電池切れに気をつけなければいけないということでしょう。電池が切れてもSuicaは予備バッテリーで動くので当面は大丈夫ですが、デメリットといえば、それくらいではないでしょうか。

筆者はもうカードタイプの定期券を使うことはないと思います。よくどっかいくし、あのインクがかすれていく感じが好きではない・・・。2023年3月にようやく中学生、高校生向けの通学定期券にも対応してくれました。

最後に、余談ですが、モバイルSuicaのパスワードを再発行するためには秘密の質問とその答えが必須です。機種変更をした際にパスワードを忘れてしまっていたら困ってしまうので、一度確認をしておきましょう(Suicaアプリケーションのメニュー→「携帯情報端末の情報」から確認できます)。